- HOME

- 水いぼはプールNGだった昭和

はじめに

- 水いぼが消えて出なくなる、保険収載された治療法はありません。自然と治るのを待ちます。

- むしり取る、ハトムギ、液体窒素、塗り薬はいずれも当院では行っていません。

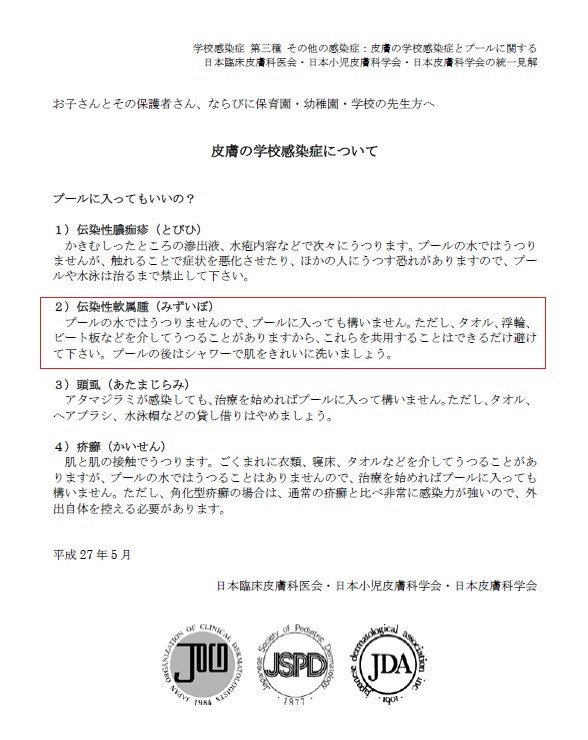

- 水いぼのため、医師が保育園の生活に制限を指示することは通常ありません。水いぼがあってもプールに入れるとの見解を、医学会は公表しています。

- 解決できないお困りごとは、自治体の保育課などの担当部署にご事情を聞いてもらって下さい。自治体の水いぼに対する考え方は、医学会と同じです。

あらまし

昭和は、小さい子の水いぼは取らないとプールに入れてもらえない時代でした。しかし、その後「自然治癒傾向があり放置してよい」との日本小児科学会の考え(1)が行き渡り、タオルなどを共有しなければプールに入れ、ジクジクしたりかゆみが無ければ放置し、普段通り過ごせるようになり長らく経ちます。ある嘱託医・学校医が「治りにくいことがあってもそんなに心配することは無い。ラッシュガードの徹底までしなくてもよろしいのではないか。ビート板を介してうつる可能性はあるかもしれないが一般的に少ないと思う」と言っているように(2)、水いぼは感染してはいけない特別な病気ではありません。ましてや、お子様の水いぼがお友達にうつしうつされ迷惑をかけ合うなどという考えは、地震で動物園からライオンが逃げたというフェイクと同様決してシェアしてはいけない誤解に過ぎません。上述の嘱託医・学校医が示唆するように、時代は、水いぼがある子も無い子と同じように、とりたてて問題にすることなく接するようになりました。

水いぼは、肌を触れ合う集団生活を送る幼児には、一年を通じてみられます。夏にだけ、目についた水イボに負担のかかる対策を講じる意味などないのです。うつされたくなかったら、集団生活を送らぬ以外に有効な方法はなく、これが、「我が子にうつらぬよう取ってきてほしい、一緒にプールに入りたくないと言うのなら、(水イボのあるお子さんを問題にするのではなく)そうと言う親御さんのお子さんがプールに入らなければ済む話ではないか」とする、厚労省の感染症対策ガイドライン見直し検討委員も歴任した上述の嘱託医・学校医(2)の論拠です。別の小児科医からは、「医学的に根拠のないプール禁止は人権侵害・差別とも考えられることを、学校・幼稚園・保育園・スイミングスクールの責任者には理解いただきたい」(3)とする意見も聞かれます。お二人とも、自然治癒するまでの放置が推奨されている水いぼの存在を、わざわざ診察室以外の場で指摘しても保護者を困惑させるだけで、メリットがあるとは思えないのでそっとしておくよう啓蒙しているのです。

良かれと思い耐水性ばんそうこう等で覆ったり、見えている部分だけ水いぼを取るなどの対策を施すと、「自然治癒傾向があり放置してよい」との日本小児科学会の見解はないがしろにされ、感染対策を施さなければいけない病気との誤ったメッセージとして受けとめられ、それが尾ひれをつけながらあらぬ方向に一人歩きするのが問題です。例えば、「医師からイボの除去は適切ではないと診断されたにも関わらず、園からは激しい痛みを伴う除去を求められ、除去しないと他の保護者からいわれのない非難を浴びることがあります」という自治体が公開する市民からの投稿は(4)、問題の根深さを物語っています。差別や偏見がないようにとの配慮*にもかかわらず。

*感染症にかかっている又はその疑いやおそれのある児童生徒、教職員等が差別・偏見の対象となることがないよう十分な配慮をすることも必要です(5)、児童生徒等に対する出席停止の措置等によって差別や偏見が生じることのないように十分に配慮する必要があります(6)

プール禁止の公式見解は無い

毎年夏になると、「水いぼを指摘されたが、対処する必要があるか」との相談が寄せられます。

水いぼのためにプールを禁止する公式見解はなく(1、5-7)、日本小児科学会は「自然治癒傾向があり放置してよい」と明言しています(1)。プールに入る時の一定のルールは無く、多数ある場合はタオルや浮輪を共有しない(1)、水いぼを衣類、包帯、耐水性ばんそうこう等で覆う(6)との記載も見受けられます。放置して良いのですが、麻酔のシールを貼ってピンセットで取る方法もあります。当院でも事情を抱えた保護者の方に請われて致し方なく取ることはありますが、ピンセットでむしり取っても確実に治るとは限らず、以下の様な限界や疑問も投げかけられてきました。

- 水いぼを取ればプールに入れてもらえますが(8)、目に見えない潜伏期のウイルスはどこにいるかわからず、取れば水いぼウイルスはいなくなるという科学的根拠はありません。

- 周囲の大人が見つけた水いぼ罹患児はその一部に過ぎず、感染経路は肌を接触する小児の集団生活にあるためプールのみを禁止しても感染拡大は阻止できない(9)。

- 取れというのは残酷(1)。なぜなら、麻酔のシールを貼っても全く痛くないわけではなく、子供は取られるという恐怖に襲われますし、取って出た血を見てさらに怖がるからです。また、取った跡が、へこんだ跡として残ってしまうこともあります。あるお母さんは、「自分自身、子どもの時に水いぼを取られたことが、トラウマとして残っている」と話してくださいました。「(水いぼをとらないとプールは入れないとは)理不尽だが、人質に取られているようなものなので従うほかない」と嘆いて、わが子の水いぼを取りに来たお父さんもいました。

多様な意見

「自然治癒傾向があり放置してよい」(1)と日本小児科学会が明言する一方で、「数が少ないうちに取るのがよい」(8)と考える医師もいます。また、プールは入って構わず(7)、少ないうちに取ったほうが良いとする医師もプールは入れると唱えています。さらには、「保護者の方が取ってきてほしい、一緒に入りたくないということでしたら、その親御さんの子どもが(プールに)入らなければ済む話ではないか」(2)との意見も聞かれます。確かに言われてみると、対策を講じたために水いぼが減ったり無くなったとする医学専門家の話も、逆に対策を講じない施設で明らかに水いぼが増えたという話も耳に入ってはきません。

このように、水いぼをめぐる医師と保護者、園からの意見はほぼ出し尽くされた感があります(1、2、8、10-13)。そこから導き出された結論は、子どもにストレスのかかるほどのプールの禁止は行き過ぎ(14)、統一見解はこれから形成される(15)とする以上に踏み込んだものはなく、水いぼは保護者と園が話し合ってくださいというのが行政の立場のようです(4、14)。「水いぼのためプールに入れてもらえない」、「水いぼを指摘され困っている」という保護者の方は少なくありませんが、医療機関は個別のケースごとに保護者の方の後ろ盾になり、プールにいれてもらえるよう、あるいは自然に治るまでそっとしてもらえるよう園との交渉を残念ながらしていません。公にできない事情を、園が抱えているかもしれないからです。

水いぼにどのように向き合うか

感染症ではあるが自然に治り、ウイルスがうつってから症状となって気がつくまで何週間も何か月もかかり、見つけた発疹が感染源の大半を占めるとも考えられず、感染経路を絶つ有効な方法もない水いぼに、私達はどのように向き合ったら良いのでしょうか。水いぼの次に挙げるような性格、

- 早期に取っても、新しく出てくることは少なくない。

- 自然治癒までの期間は多くの場合医療機関受診後、数週間から1年程度と一定しない。

- イソジンを塗ると治ることがある。

は以前より知られていますし、嘱託医・学校医がプールは禁止しないと明言しうまくいっている地域もあるようです(7)。中には、うつる病気と聞いてさまざまな誤解や不安を抱く方もいらっしゃるかもしれませんので、周囲の人全てが納得する解決策を診察室の中だけで打ち出すのはそもそも困難です(15、16)。ですから、解決の糸口をつかむには社会で話し合うこと(14、16)も大切ではないかと感じます。

水いぼも、感染してはいけない病気ではないと考えられるのではないでしょうか

水いぼは、ウイルスが原因の感染症で治療法と予防法は確立されていません。しかし、自然と治り、感染してもインフルエンザのような激しい症状は出ません。このような、乳幼児の集団生活施設において現実的な感染対策が無く、軽い症状だけで治ってしまう多くの人がかかる感染症に手足口病があります。手足口病について、厚労省は「感染してはいけない特別な病気ではない」とホームページに公開しています(17)。水いぼも、感染してはいけない病気ではないと捉えられるのではないでしょうか。

参考文献・出典

- 学校、幼稚園、保育所において予防すべき感染症の解説 2021年改訂版、P38:日本小児科学会 2022年1月アクセス

- 財団法人母子健康協会 2016年8月アクセス

- 岡空小児科医院

- 三重県:園における子どものプール利用について、2020年4月アクセス

- 学校において予防すべき感染症の解説 日本学校保健会 P60

- 保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)こども家庭庁 P68

- 学校感染症 第三種 その他の感染症:皮膚の学校感染症とプールに関する統一見解に関する解説~お子さんとその保護者さん,ならびに保育園・幼稚園・学校の先生方へ~ 皮膚の学校感染症について「プールに入ってもいいの?」:日本皮膚科学会雑誌:125(6) 1203-1204、2015.

- みずいぼ 日本小児皮膚科学会 2016年12月アクセス

- 新潟県小児科医会 2016年8月アクセス

- 地域における幼稚園、保育園の伝染性軟属腫への対応と地区医師会の取り組みについて:日本臨床皮膚科医会雑誌:31(3)、401-408、2014.

- 水いぼが止まらない:YOMIURI ONLINE、発言小町、2016年12月アクセス

- 子供の水いぼ、プールについて:YOMIURI ONLINE、発言小町、2016年12月アクセス

- 三原皮膚科

- 委員会報告「学校感染症 第三種 その他の感染症:皮膚の学校感染症とプールに関する統一見解に関する解説」に関する質問に対する回答:日本皮膚科学会雑誌:125(10)、1919、2015.

- 手足口病に関するQ&A:厚生労働省、2020年7月アクセス

PDFをご覧になる際は、

Adobe Acrobat Readerが必要です。